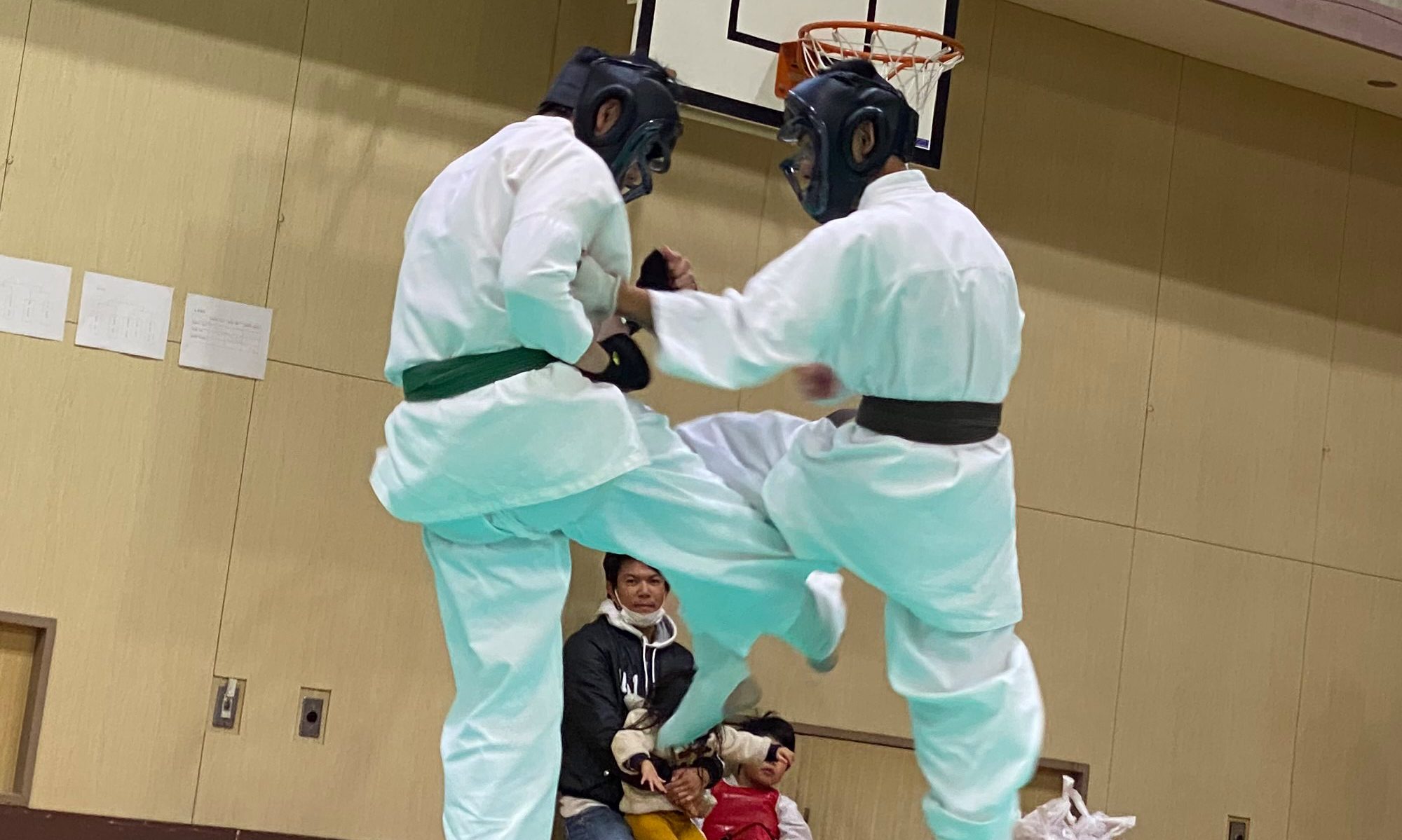

ゆうせい君の素晴らしい前蹴り上げ!

体が柔軟で美しい蹴りに憧れます。

華麗な蹴り技で相手を翻弄して、小さな体格をカバーするゆうせい君ですが、今年は試合でも最高の結果がでるといいですね。

生野区・天王寺区・平野区・東住吉区・東成区・堺市・東大阪市・大東市で習える日本空手道教室 悠心会館

無料体験実施中!子供・初心者歓迎!イジメが心配・親離れができない・体力がない・早生まれで頼りないなどお子様が心配な方は悠心会館にお任せください。

ゆうせい君の素晴らしい前蹴り上げ!

体が柔軟で美しい蹴りに憧れます。

華麗な蹴り技で相手を翻弄して、小さな体格をカバーするゆうせい君ですが、今年は試合でも最高の結果がでるといいですね。

押忍、さかきばらです。

メリークリスマス!

寒いなかクリスマスから稽古を頑張る良い子達には、きっとサンタさんが素敵なプレゼントを持ってきてくれたことでしょう。

サンタさんお疲れ様です!

押忍、さかきばらです。

写真はこの日の居残り稽古メンバーです。

久しぶりに会ったしゅんや君は遠目からはお兄ちゃんと見間違うほど成長していて驚かされました。野球部で週5練習しているそうですし、寝て起きたら成長している中学生ですから組手で驚かされるのもそう遠くないかもしれません。

押忍、さかきばらです。

この日は元気な体験者の参加もあり、先輩達も張り切って練習してくれていました。が、残念ながら車にスマホを置き忘れた為、画像はありません。

さて堺市といえば、巨匠さいとうたかを先生…是非どーぞ。

たまには笑えよ、デューク!

本日の寺田町道場では、東さんが所用で少年部の練習に参加されたので、一般部は私と榊原師範代だけでの稽古となりました。

最近の東さんの頑張りに敬服していたのですが、審査が終われば少しその頑張りも減るかなと、正直思っていました。

しかし、審査が終わってからも頑張る東さんを見て、そんな風に思っていたことを反省しました。

この調子だと来年の昇段もあるかもですね。

写真は上段回し蹴りをしているところですが、なかなか上手く蹴れるひとがいないですね。

ミット稽古だとそれなりに蹴れる人もそこそこいますが、基本稽古などの空蹴りで上段回し蹴りを上手く蹴れる道場生は稀有です。

実は私自身も自分の上段回し蹴りには、納得していないので、偉そうなことは言えませんが…。

しかし、空蹴りなら家で一人でも出来るので、道場生の皆さんは是非、家でも練習して、私を感服させてください。

押忍、さかきばらです。

先週から新しい仲間も2人増えて、元気に稽古しました。

焦らなくていいので、少しづつ出来る事を増やしていきましょう!

来月に受審予定の東さんが、練習開始前に来て、移動稽古をされていました。

その熱心さには頭が下がります。

そして、本日の練習に森田さんが職場の方を、体験に連れて来て下さいました。

まだ二十代前半の方だったのですが、現在二十代の道場生は、休会中の方を除けば居てないので、是非入会してもらいたいです。

押忍、さかきばらです。

この1ヶ月で随分と立ち方が決まるようになったしゅうと君。

堺地区の昇級審査会は11月6日に決まりましたので各自頑張ってください!

悠心会館では、帯の順番に前から並び、最前列の道場生は、準備運動と基本稽古時に、模範となるように他の道場生とは反対を向きます。

今日の最前列のメンバーの中には、まだ前に立つことに慣れていない者もいましたが、皆んなしっかりと模範になっていました!