押忍、さかきばらです。

まーくんかみのこふしぎなこ、悠心会館のマー君こと将大君です。

今年の目標は昇段と志望校合格だそうで!文武両道二刀流!?

無料体験実施中!子供・初心者歓迎!イジメが心配・親離れができない・体力がない・早生まれで頼りないなどお子様が心配な方は悠心会館にお任せください。

押忍、さかきばらです。

まーくんかみのこふしぎなこ、悠心会館のマー君こと将大君です。

今年の目標は昇段と志望校合格だそうで!文武両道二刀流!?

押忍、さかきばらです。

後輩達を引っ張るはると君の背中。こころなしか大きくなったように思えます。

押忍、さかきばらです。

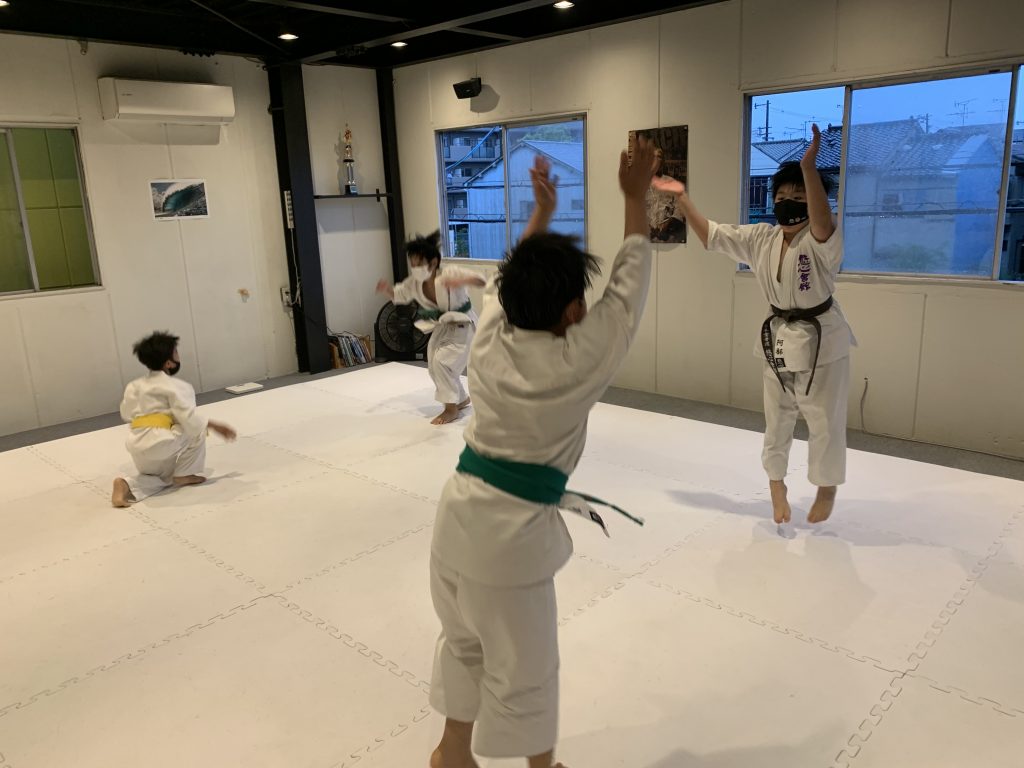

初心者組が休憩している間、中級者組は一足先に型稽古。カッコいい先輩達を後ろで休憩中の後輩達が見つめています。

※型は順番を覚えてからが本当の意味での練習です

押忍、さかきばらです。

7月の大会に揃って初挑戦するWそうた君。なるほどミット稽古への取り組み方も気合いが入っているわけです。

目標に向かって頑張る姿はカッコいい!

押忍、さかきばらです。

にこちゃんの前蹴りがミットに突き刺さります。

白帯なのに?白帯らしい?元気さで今日も稽古を盛り上げてくれていました。

補強稽古で、ジャンピングスクワットを30回しました。

昔は理由も無く遅刻してきた道場生には、ジャンピングスクワットをさせていました。

何度注意しても改善されない道場生には、100回させることもありましたが、慣れてくると、30回でもひぃひぃ言ってた道場生でも、100回出来るようになるもんです。

自分ではついつい限界を作ってしまうものなので、他人から強制されることによって、限界を打破することも必要かもしれませんね。

ミット稽古では、後ろ回し蹴りの練習をしましたが、思ったよりもみんなが上手く蹴れていたのは、嬉しい誤算でした。

イケメン空手家のりゅうせい君は、稽古前や休憩中も大人しく無口ですが、闘志を内に秘めるタイプで、組手では自分より強い相手にも向かっていきます。

組手が強くなることも大切ですが、強い相手にも、恐れずに向かっていく勇気を持つことは、もっと大切ですし、それこそ空手をやる理由の大切な一つだと思います。

彼にはいつまでもその勇気を忘れずに、色々なことにチャレンジしていって貰いたいものです。

押忍、さかきばらです。

白帯さん達も立ち方が意識できるようになってきました。1人が変わればみんなが変わる!?

押忍、さかきばらです。

何事にも正しい「形」が存在します。正しい形を身につける事が上達への近道です。何気なく行っていることにも先人達の知恵や工夫が隠されているものです。

押忍、さかきばらです。

移動稽古に汗を流す子供達です。その名の通り伝統的な立ち方・歩き方の稽古で決して派手な稽古ではありませんが自分の身体の操作方法が身に付きます。丁寧に行う事が大切です。