以前体験に来られた久保兄弟のお母さんに、入会して頂きました。

お母さんのことが気になって、後ろを見てしまうかずと君でしたが、お母さんが一緒だからか、いつもより頑張っている様に見えました。

最近、二人のお母さんに入会して頂きましたが、これで流れができてお母さんの入会者が増えるといいのですが。

勿論、お父さんの入会も大歓迎です!

生野区・天王寺区・平野区・東住吉区・東成区・堺市・東大阪市・大東市で習える日本空手道教室 悠心会館

無料体験実施中!子供・初心者歓迎!イジメが心配・親離れができない・体力がない・早生まれで頼りないなどお子様が心配な方は悠心会館にお任せください。

以前体験に来られた久保兄弟のお母さんに、入会して頂きました。

お母さんのことが気になって、後ろを見てしまうかずと君でしたが、お母さんが一緒だからか、いつもより頑張っている様に見えました。

最近、二人のお母さんに入会して頂きましたが、これで流れができてお母さんの入会者が増えるといいのですが。

勿論、お父さんの入会も大歓迎です!

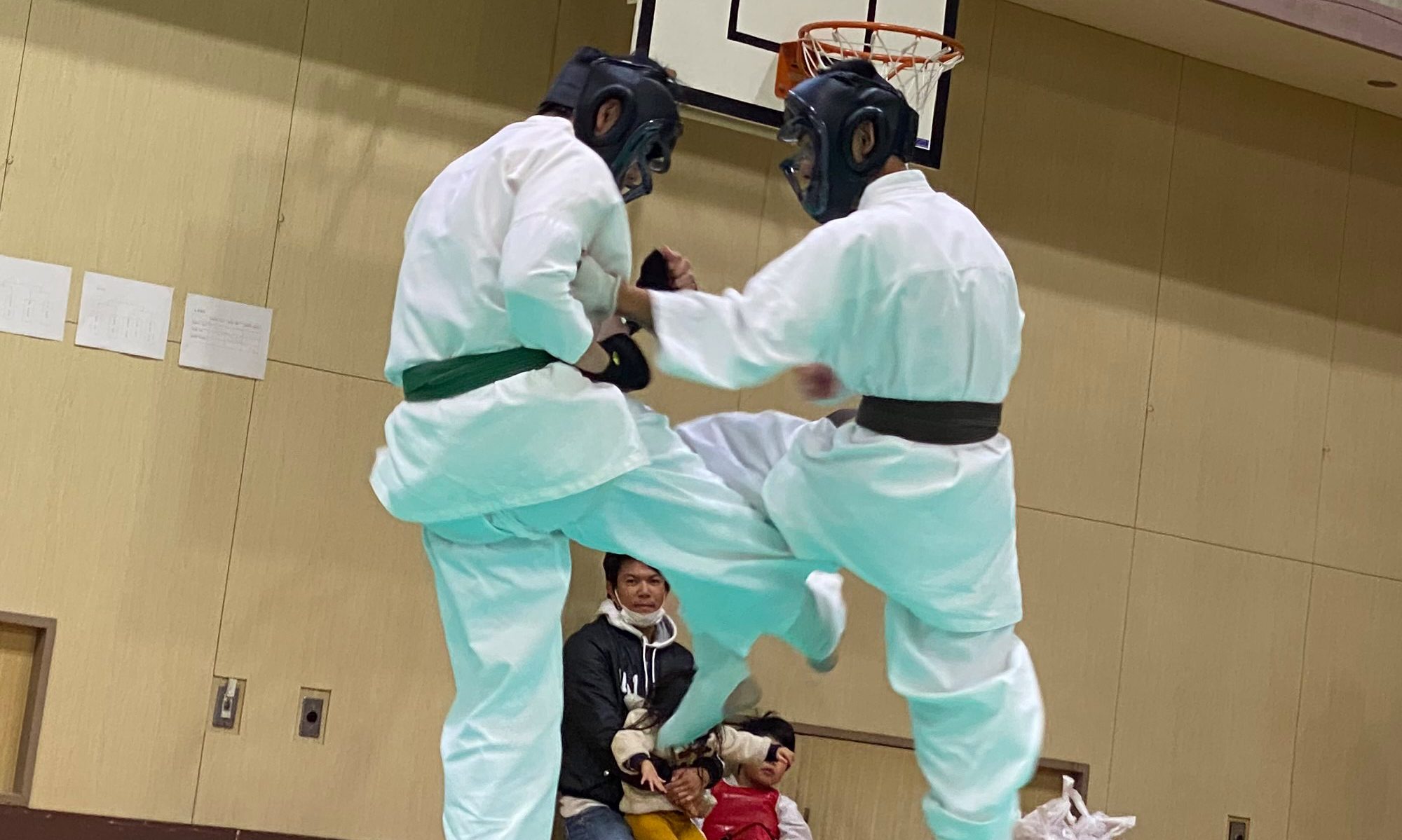

昨日に続いて本日も、来月の審査に向けて移動稽古に精を出す東さん、この調子で頑張っていると、きっと審査を合格して進級することでしょう。

悠心会館には、私と同世代の方が数人いてるので、凄く刺激になって、私もうかうかしていられないと頑張りの原動力になっています。

本日の勝山道場の練習に、四年生と二年生の姉弟と、三年生の男の子の三人が体験に来てくれました。

皆んな真面目に頑張っていたのですが、体験後に話をきくと、四年生のお姉ちゃんはあまり入門に前向きでは無さそうとのことなので、心変わりに期待ですね。

来月に受審予定の東さんが、練習開始前に来て、移動稽古をされていました。

その熱心さには頭が下がります。

そして、本日の練習に森田さんが職場の方を、体験に連れて来て下さいました。

まだ二十代前半の方だったのですが、現在二十代の道場生は、休会中の方を除けば居てないので、是非入会してもらいたいです。

仲良しコンビのふうかちゃんとみもんちゃんは、同じ幼稚園に通っている時からの友達です。

残念ながら今は、それぞれ別の小学校に通学していますが、毎日会えない分、道場に来た時は練習開始まで、それぞれの妹も交えて仲良く遊んでいます。

二人とも練習熱心で頑張っているので、将来が楽しみです。

若い時はいい加減なストレッチを行ってもケガをすることは少なかったですが、30代後半くらいからは、ストレッチをしてもケガをすることが増えました。

先日も公園でストレッチをした後に、ダッシュをしていたのですが、肉離れをおこしてしまいました。

それなので、一般部の練習では、ケガの予防の為に入念にストレッチを行います。

医者をしている同級生の診療所に治療に行った時に、同級生から聞いた話なので真偽のほどはわかりませんが、「普通に練習をしていて怪我をするようになったら、引退をする時だ」と落合博満さんが言っていたらしいです。

寂しいし心残りですが、そろそろ引退するべきなのか…

今日は月曜日に来る道場生が揃ったので、活気があって良かったです。

今日から生野小学校での練習です。

それぞれの場所に長所がありますが、生野小学校の長所はもちろんその広さです。

久しぶりの生野小学校での練習だったので、リレーをしました。

移動稽古や型稽古も、周りの人を気にせずに思いっきり出来るので、審査前に生野小学校が使用できるようになって良かったです。

来月の試合に出場する予定で申し込みもしていたのですが、土曜授業で参加出来なくなったゆうせい君。その悔しさをミットにぶつけているのか、力強い突きをミットに叩き込んでいました。

練習後にはるき君のミット稽古をしました。

内容は、組手になると彼の動きに着いて行けないので、その長所を活かせる為に踏み込みながらの打撃の練習でした。

勝山道場の一般部の練習風景の写真が、いつも森田さんばかりなのは、何も同じ写真を使い回ししたり、私が森田さんばかりを撮っているからではありません。

只、森田さんと榊原師範代しか参加者がいてないからで、さしずめ「マンツーマン」ならぬ、「ツーマンツーウーマン」状態ですね。

他のクラスも一般部の参加者は少ないですが、特に木曜日のこのクラスは少ないので、是非道場生の皆さんは参加してください。

参加人数が少ないぶん、ゆっくりその人に合った指導も出来るかと思います。

初めてこのクラスに参加したりいち君、最初は少し緊張も見られましたが、元気よく稽古に励んでいました。

このクラスには同学年も道場生も多いので、自分の強さの目安にもなるし、ライバルも見つけられるかもしれませんね。

生野地区は以前に比べて、道場生数はそんなに増えていませんが、週一会員が少なく殆どの会員がフリー会員なったので、一回の参加者が増えてきました。

これで道場生も増えれば言うことなしです。